Il significato del termine “monocromo” è noto: un solo colore. Infatti, nello spirito delle origini della tecnica, si lavora con un solo pigmento. Il procedimento è, in un certo senso, un’integrazione del disegno. L’unico colore può essere usato sia con valore cromatico, sia con valore chiaroscurale. In questa sede verrà considerato come premessa all’acquarello vero e proprio. La base è la carta bianca, che non deve essere contaminata per la riuscita dei massimi chiari: in generale, non si può, e non si deve, usare il colore bianco coprente. Si procede con velature sovrapposte diluendo il colore scelto, generalmente, nero, blu, verde vescica o seppia.

Le velature vanno eseguite possibilmente senza stacchi netti di tono; per ottenere un buon risultato ci vuole velocità di esecuzione; oppure, nei casi dove si vuole un passaggio non sfumato, si può accostare un tono all’altro sciogliendo l’accumulo di colore con pennello pulito e umido, passato strisciando e asportando leggermente gli eccessi.

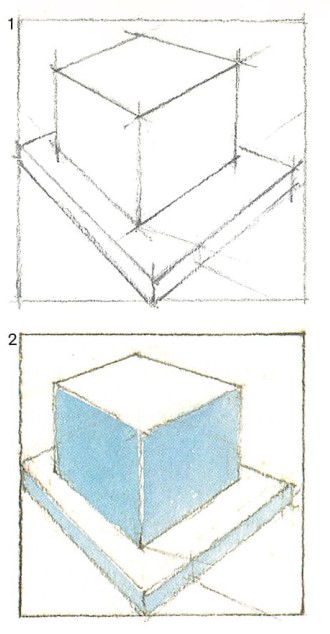

Le velature non devono svilupparsi in molte fasi successive, ma è preferibile che siano poche ed essenziali, veloci per non sciogliere le precedenti. Gli esempi che seguono partono da elementari forme geometriche e affrontano problemi via via piú complessi, inscrivendo le forme, fin

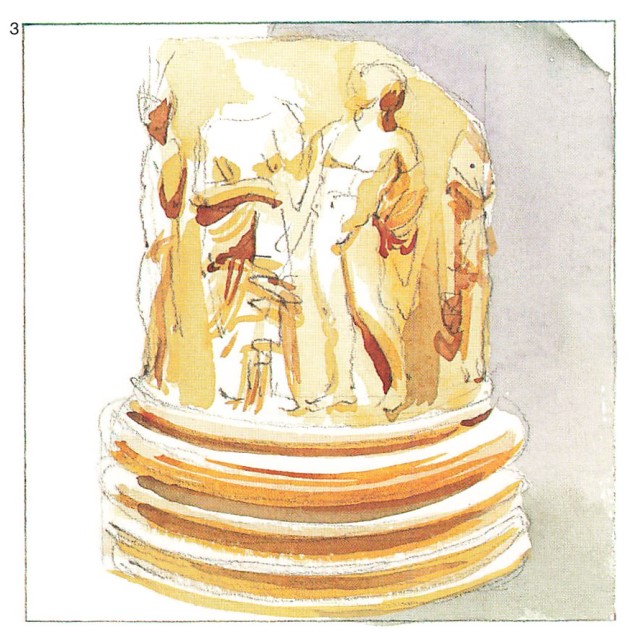

dove è possibile, in semplificazioni stereometriche. La suddivisione del lavoro in fasi è didattica. Prima fase o disegno preparatorio: con una matita piuttosto dura, è stata realizzata, su schema di punti essenziali, la costruzione semplice del soggetto, con isolamento appena accennato dei bianchi ovverosia delle massime lumeggiature (1).

Seconda fase o tono di base: bagnato l’ingombro generale del soggetto, escludendo le zone di massima luce, sono state riempite, con un leggero tono coprente, le zone appena umide (2).

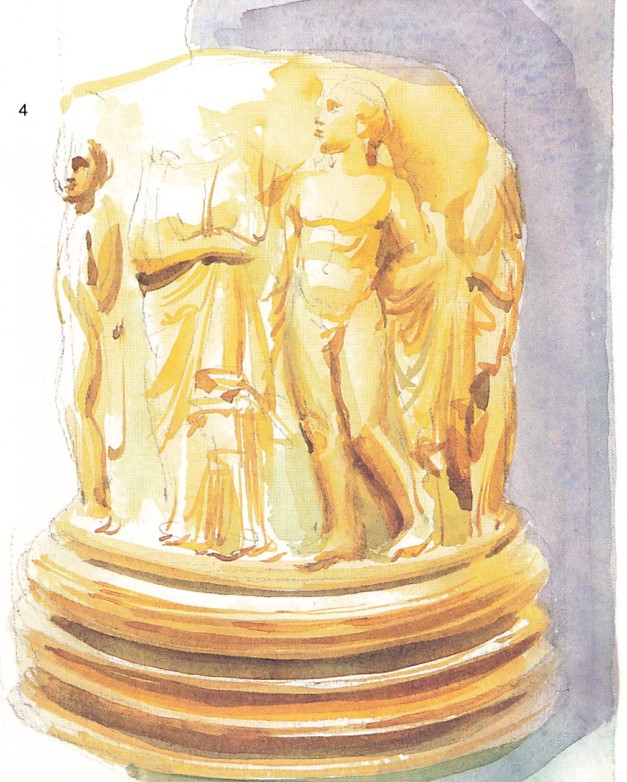

Terza fase o accentuazione dei valori chiaroscurali: lavorando con toni leggermente piú intensi, su base asciutta oppure appena bagnata, sono state valorizzate le macchie d’ombra piú significative (3).

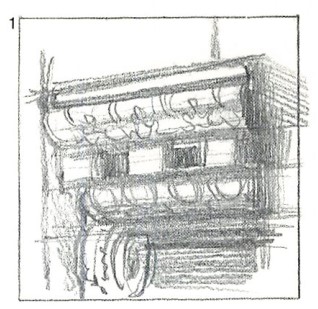

Quarta fase o accentuazione finale: calcolando con ponderazione i valori indispensabili a sostenere il soggetto, sono stati caricati di colore i punti necessari a precisare l’immagine (4).

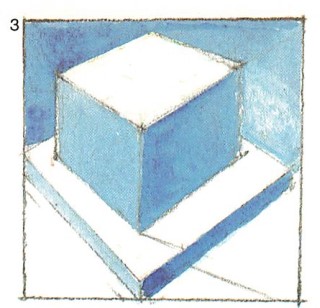

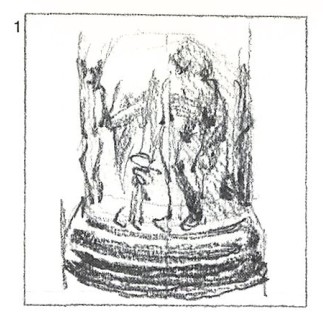

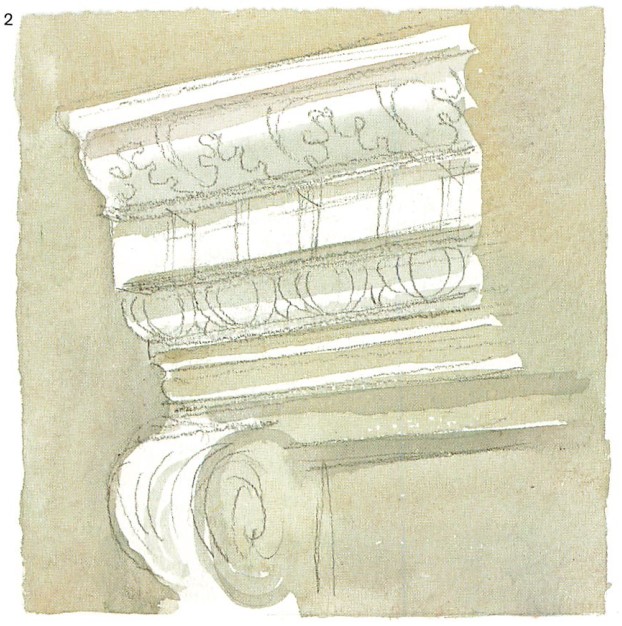

Frammento di colonna greca

Il monocromo può essere una veloce annotazione, un supporto alla memoria rinvigorito dal “fare”, com’era d’uso prima della fotografia. Qui, l’esempio è un frammento di colonna efesina del British Museum. Per realizzare questo veloce acquarello è stata utilizzata terra di Siena naturale e, solo verso la fine dell’esecuzione, è stato aggiunto il carminio violetto per creare un accenno di ombra dietro la colonna.

Prima fase: con matite HB, 2B e 2H è stato messo in evidenza il volume generale del soggetto con le modanature (toro e trochilo) e le figure(1).

Seconda fase: sul disegno sono stati appena accennati, con terra di Siena, i volumi essenziali del corpo cilindrico della colonna e quelli della base, utilizzando colore molto acquoso steso a pennellate leggere (2).

Terza fase: per ottenere maggior plasticità nelle figure e intensità chiaroscurale nella base, è stata

usata, in un primo momento, terra di Siena stesa a pennellate dense su superfici nette; dopo di che, per poter legare i contrasti senza tagli troppo secchi, sono stati accompagnati i massimi scuri ai toni intermedi, con pennellate liquide e a velatura.

Per meglio isolare la preziosa colonna e dare maggior sbalzo al suo ingombro, è stata segnata una superficie d’ombra laterale usando carminio violetto e terra di Siena (3).

Quarta fase: la finezza del modellato, che accarezza le superfici con sottilissime pieghe dell’himation, e la splendida anatomia, modellata con passaggi pittorici, sono state appena accennate, con una leggera velatura, ora su base liquida o umida, oppure secca, per mettere in risalto i legami armonici che si evidenziano attraverso i toni chiari e scuri dei volumi illuminati da luce radente. Infine, per dare un effetto di forte sbalzo al volume cilindrico della base della colonna, sono stati sottolineati i toni scuri del trochilo e l’aggetto del toro, usando terra di Siena piú densa; le ombre portate sono state realizzate utilizzando terra di Siena e carminio violetto (4).

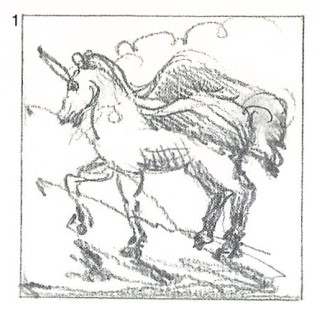

Particolare di camino

Un altro appunto: una cornice di camino con voluta di mensola del Palazzo ducale di Urbino. E’ stato utilizzato un solo colore, il bruno, che, dato a strati sovrapposti, ha accentuato gli effetti chiaroscurali.

Prima fase: la realizzazione del monocromo è stata preceduta da diversi schizzi di cui è stato scelto questo per valorizzare i tre diversi elementi della cornice e quello curvilineo della voluta di raccordo. Per questo schizzo è stata usata la matita 2B che ha tratto secco ed essenziale (1).

Seconda fase: con il bruno, diluito e quasi acquoso, è stato dato, prima di tutto, un tono di fondo per valorizzare l’ingombro generale dei volumi. Poi, bagnata la carta, sono stati appena accennati i volumi essenziali lasciando bianche le massime luci (2).

Terza fase: sempre con il bruno, steso a pennellate dense, sono stati tracciati gli effetti delle massime zone d’ombra per favorire una visione piú chiara dei vari particolari: appena asciugata la base, sono stati caricati nuovamente volumi e penombre (3).

Quarta fase: bagnata di nuovo la carta, sono stati accompagnati, usando pennellate larghe e distese, i volumi avvicinando, con sbavature, le massime ombre ai massimi riflessi attenuando cosí i contrasti troppo aspri e taglienti. Condensando sempre piú il colore, sono state nuovamente coperte le zone d’ombra con un effetto a forte sbalzo chiaroscurale.

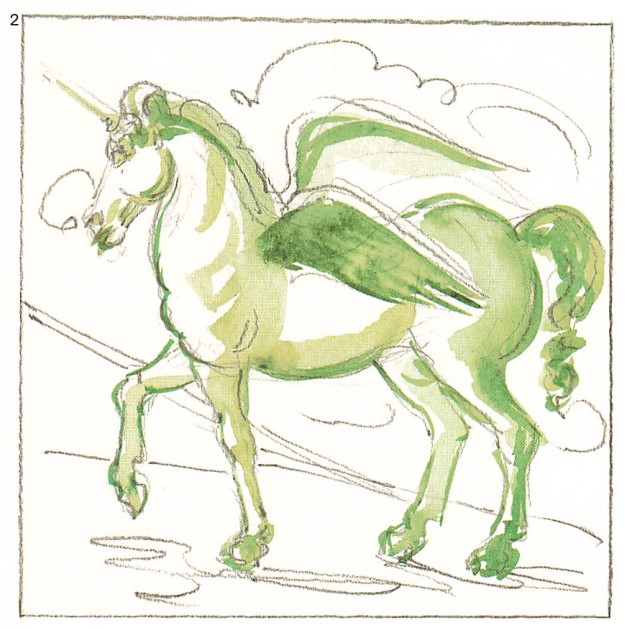

L’unicorno

L’anatomia dell’unicorno su uno sfondo di landa e cielo nuvoloso è qui risolta in verde scuro.

Prima fase: con matita 4B, è stato inserito, nel centro del foglio, il cavallo valorizzando, con tratti semplici e secchi, gli effetti controluce delle ali e delle zampe (1).

Seconda fase: con il verde scuro diluito e steso con pennello piuttosto piccolo, sono stati accennati i muscoli dell’animale e i particolari della testa senza passaggi intermedi. Appena asciugata la carta, sono stati messi in evidenza, con colore denso, i contorni del cavallo, l’ingombro della coda e delle ali e gli zoccoli (2).

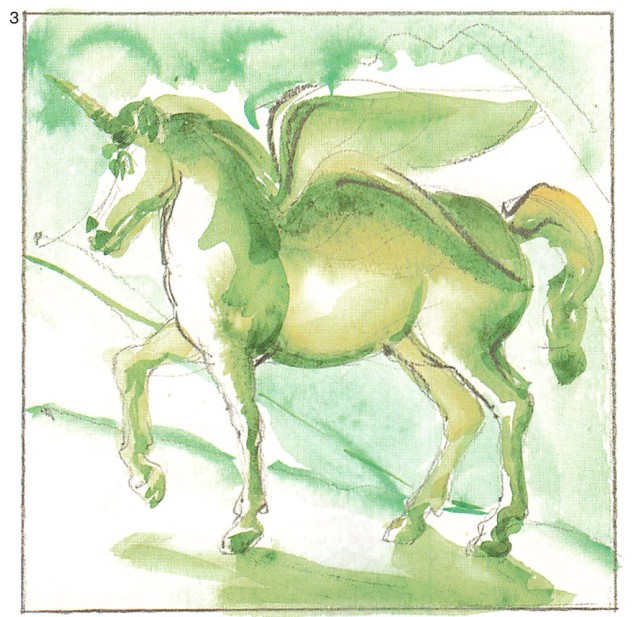

Terza fase: bagnata la carta, per rendere possibili i passaggi tra zone di luce e zone d’ombra, sono stati delimitati, con colore denso, i profili ovattati delle nuvole e i bordi dei crinali deserti; poi sono stati ripassati di nuovo, con colore leggermente piú denso, le ali, gli zoccoli e le ombre sul terreno (3).

Quarta fase: con pennello sottile, sono stati nuovamente valorizzati i profili controluce dell’animale, i toni di massima ombra del corno frontale, dell’occhio, delle narici e delle ali. Risulta essere stata poi ripresa, con un’altra velatura, la superficie di fondo in modo da isolare maggiormente la luce radente sui muscoli del cavallo. Con pennellate ampie e colore diluito, è stata anche ripresa la zona d’ombra sotto gli zoccoli mettendo in evidenza il gioco delle ombre dovute al movimento del cavallo.